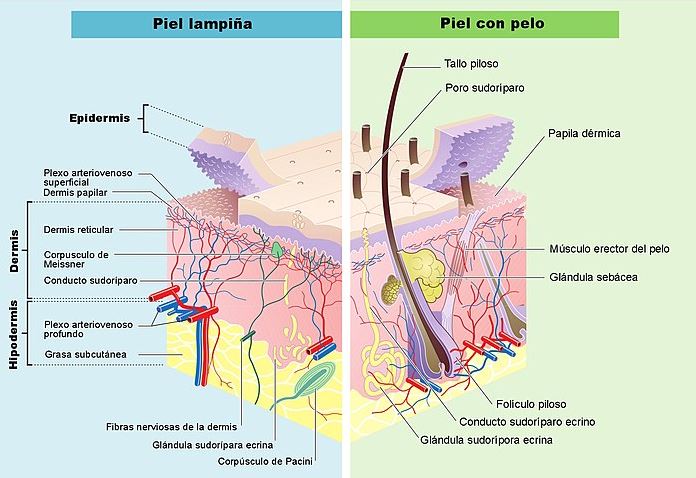

La piel es un órgano complejo que constituye la envoltura elástica, impermeable y protectora que defiende al organismo de los elementos exteriores. Es una estructura que recubre todos los tejidos y órganos de cuerpo humano; sin embargo, no es solamente una membrana de revestimiento, sino que es un órgano de grandes dimensiones que tiene masa. Ampliar…

. En: Debates y perspectivas ![]()

CAPITULO IV. AFECCIONES POR HIPERSENSIBILIDAD.

Dermatitis por contacto, Dermatitis Atópica, Urticaria, Eritema Multiforme y Eritema Nodoso.

Actualmente se debe utilizar el término de afecciones por hipersensibilidad en todas aquellas enfermedades reaccionales en que interviene un mecanismo inmunológico en su patogenia. LOS TERMINOS DE ATOPIA Y ALERGIA SE INCLUYEN DENTRO DE LOS FENOMENOS POR HIPERSENSIBILIDAD. Ampliar…

. En: Debates y perspectivas, Destaques ![]()

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VIRUS.

Los virus son agentes sub-microscópicos, sub-celulares y filtrables, formados por un núcleo central de ácido nucleico (ADN o ARN), el cual está rodeado por una cubierta proteica que, a su vez, puede hallarse rodeada por una membrana lipoproteica, contienen la suficiente información para su replicación y la de su cubierta protectora, lo cual tienen que hacerlo en colaboración con la célula del huésped.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS VIRUS

• Son sub-microscópicos. Su tamaño se mide en milimicras

• Contienen un solo tipo de ácido nucleico. O sea, ADN o ARM, NO AMBOS.

• Son parásitos obligados

• Tienen capacidad para producir y reproducir enfermedades específicas

• Tienen enorme tendencia a la mutación.

• Su cultivo tiene que ser en células vivas o en tejidos. Nunca en medios de cultivo artificiales

• Producen inmunidad en el organismo. Se exceptúan de esto. Catarro, Influenza, dengue, verrugas humanas y herpes simple.

CLASIFICACION SEGÚN EL MATERIAL NUCLEAR QUE CONTIENEN (Virus con lesión cutánea)

VIRUS ARN

FAMILIA ENFERMEDAD QUE PRODUCE

Picornavirus

-Coxakie A y B – ECHO Exantema morbiliforme

Colicivirus Fiebre por garrapatas del Colorado

Togavirus Chikungunya, Dengue, Rubéola

Bungavirus Fiebre hemorrágica del Congo

Retrovirus

-Oncovirus -VIH Lesiones por la inmunodeficiencia provocada

Rabdovirus Enfermedad por virus Marburg

Paramixovirus Sarampión

VIRUS ADN

FAMILIA ENFERMEDAD QUE PRODUCE

Parvovirus Eritema Infeccioso

Papovavirus Verrugas humanas

Herpesvirus Herpes simple, Varicela y Herpes Zóster, Mononucleosis Infecciosa

Poxvirus Viruela, Vacuna, Orf, Paravacuna, molusco contagioso

Dr. Rubén José Larrondo Muguercia

Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral

Especialista de Primero y Segundo Grado en Dermatología

Editor Principal.

Sitio. Dermatología.

Las verrugas humanas son cuadros proliferativos producidos por los papovirus. Son de gran importancia clínica pues provocan en muchos casos recurrencias indeseables para los pacientes, sobre todo en los casos de verrugas venéreas o genitales. Las verrugas humanas no dejan inmunidad. Ampliar…

Las verrugas humanas son cuadros proliferativos producidos por los papovirus. Son de gran importancia clínica pues provocan en muchos casos recurrencias indeseables para los pacientes, sobre todo en los casos de verrugas venéreas o genitales. Las verrugas humanas no dejan inmunidad. Ampliar…

La epidermodisplasia verruciforme representa un cuadro provocado por el papiloma virus humano en un sujeto con capacidad anómala (quizás heredada) de respuesta ante la infección. Clínicamente se presentan pápulas planas, redondas o poligonales, entre un milímetro y varios centímetros de diámetro, de distribución simétrica, localizadas con mayor frecuencia en dorso de las manos y de los pies, cara, región cervical y tronco, puede existir prurito más o menos intenso. Ampliar…

La epidermodisplasia verruciforme representa un cuadro provocado por el papiloma virus humano en un sujeto con capacidad anómala (quizás heredada) de respuesta ante la infección. Clínicamente se presentan pápulas planas, redondas o poligonales, entre un milímetro y varios centímetros de diámetro, de distribución simétrica, localizadas con mayor frecuencia en dorso de las manos y de los pies, cara, región cervical y tronco, puede existir prurito más o menos intenso. Ampliar…

La dermatitis de contacto es una erupción cutánea rojiza que produce picazón y aparece por contacto directo con una sustancia o por una reacción alérgica a esta. La erupción no es contagiosa ni pone en peligro la vida, pero puede ser muy molesta. Para tratar satisfactoriamente la dermatitis de contacto, es necesario identificar y evitar la causa de la reacción. Ampliar…

La dermatitis de contacto es una erupción cutánea rojiza que produce picazón y aparece por contacto directo con una sustancia o por una reacción alérgica a esta. La erupción no es contagiosa ni pone en peligro la vida, pero puede ser muy molesta. Para tratar satisfactoriamente la dermatitis de contacto, es necesario identificar y evitar la causa de la reacción. Ampliar…

. En: Debates y perspectivas, Destaques ![]()

Cromomicosis. Estudio de un decenio. Hospital Universitario Comandante Manuel Fajardo. 1996-2005

RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo restrospectivo en el Hospital Universitario Mauel Fajardo de Ciudad de la Habana con el objetivo de identificar características clínicas, epidemiológicas y de respuesta terapéutica en pacientes con diagnóstico confirmado de cromomicosis durante el decenio 1996-2005. La fuente de trabajo fueron las historias clínicas de los pacientes. Durante el decenio señalado, la cromomicosis fue más frecuente en pacientes comprendidos entre 50 y 59 años, masculinos, agricultores y procedentes de la provincia La Haana. Se identificó a la forma clínica verrucosa localizada en miembros inferiores como la de mayor frecuencia. Los mejores resultados se obtuvieron con la terapia combinada de 5 fluorocitocina e itraconazol.

. En: Debates y perspectivas, Destaques ![]()

Tratamiento dermatoestético con ácido glicólico en el acné: Estudio en el Hospital Manuel Fajardo en el año 2008.

Resumen

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal con el objetivo de corroborar la eficacia terapéutica del peeling con ácido glicólico en pacientes con acné atendidos en el Hospital Universitaria Manuel Fajardo de La Habana durante el año 2008. Los pacientes fueron tratados durante 6 semanas. La enfermedad fue mas frecuente entre varones de 15 a 19 años de edad, siendo el acné comedoniano la forma clínica que mejor evolucionó con la terapéutica indicada

. En: Debates y perspectivas, Destaques ![]()

RADICALES LIBRES Y ENFERMEDADES DERMATOLOGICAS

Por el Dr. Rubén José Larrondo Muguercia.

Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y

Especialista de Primero y Segundo Grado en Dermatología.

Dermatólogo del centro de Histoterapia Placentaria.

Ciudad de la Habana. Cuba

Los Radicales Libres o Especies Reactivas de Oxigeno constituyen los elementos patológicos que inducen al estrés oxidativo y a partir de este a múltiples enfermedades en el ser humano.

El sistema cardiovascular, el nervioso, el aparato ocular, el sistema respiratorio, el aparato osteoarticular, el tubo digestivo, el riñón, la glándula mamaria y el útero, son ejemplos de sistemas diana para los radicales libres y el estrés subsiguiente.

La piel es el órgano mas extenso del ser humano, estructuralmente contiene altas cantidades de lípidos, proteínas y DNA, elementos que la hacen extremadamente sensible a los procesos oxidativos. El daño cutáneo por especies reactivas de oxigeno puede ser de origen endógeno, ambiental o en la propia piel (1,2)

El Vitiligo y el Daño Solar son los ejemplos mas destacados y estudiados en los últimos años sobre el efecto de los radicales libres y el estrés oxidativo sobre el tegumento. (3,4,5)

VITILIGO.

El Vitiligo es una afección cutánea clásica, pues es evidente para todos y porque afecta solo a la piel, pudiera decirse que es una de las afecciones de la piel que más rechazo provoca, nótese que en la India le dicen manchados y que cuando una persona comienza a padecer vitiligo, la pareja sexual tiene derecho a divorciarse sin ningún beneficio para el enfermo. Se le denomina también, Leucoderma Adquirida Idiopática, y vulgarmente se le conoce como: Pinto, Pintado, Nostálgico, Manchado y Carare por citar algunos ejemplos (6, 7,8)

Clínicamente se caracteriza por la presencia de manchas o máculas acrómicas, la enfermedad se caracteriza por exclusivamente por lesiones cutáneas, las cuales consisten en áreas sin pigmentación sin otra alteración de la piel a su nivel, el color es blanco marfil, habiendo sido comparado con la leche y el queso (6, 7,8)

Las lesiones pueden aparecer en cualquier sitio de la superficie cutánea, aunque tienen predilección por: dorso de las manos, alrededor de la boca y los ojos, regiones genitales y perigenitales y dorso de los pies. (6, 7,8)

Tienen una simetría relativa, existiendo lesiones en puntos simétricos del cuerpo, sin que necesariamente sean lesiones en espejo; puede hallarse, un halo hipercrómico rodeando las maculas, lo que, aunque frecuente, no es en la actualidad tan constante como se considero e otros tiempos. Muchas veces las maculas o placas acrónicas tienen distintos tonos de perdida del pigmento en su configuración, lo que ha sido señalado, según el numero de tonalidades en el interior, como vitiligo dicrómico, tricrómico, cuadricrómico y hasta pentacrómico (6, 7,8)

La incidencia de la enfermedad varía entre el 0.5 y el 4% de la población mundial; sin embargo, en América Latina llega hasta el 8.8%, destacándose México donde alcanza hasta un 15% de la población, es de señalar que en pacientes con enfermedades autoinmunes también existe un aumento de la incidencia del vitiligo que llega hasta el 10% (6,7,8)

Desde el punto de vista fisiopatológico, se han postulado múltiples teorías, entre las que se destacan: estrés, autoinmunidad, herencia, factores neurohumorales, autotoxicidad y exposición química exógena, o sea, que debe ser considerada como una enfermedad multifactorial (6,7,8)

Los estudios sobre el estrés oxidativo han demostrado un aumento de los radicales libres y una disminución de las defensas antioxidantes en las lesiones acrónicas de los pacientes que padecen vitiligo; por tanto, el estrés oxidativo juega un papel determinado en la fisiopatología de la afección (3)

Se ha documentado, tanto in vitro como in vivo la acumulación de peroxido de hidrogeno en asociación con bajos niveles de catalasa en la epidermis, explicable, pues la sobreproducción de peroxido de hidrogeno puede causar inactivación de la catalasa así como vacuolización de los melanocitos con una traducción clínica evidente, la pérdida de pigmento y la aparición del vitiligo (3,9,10)

Queda aún por responder el hecho de cómo y por qué se desencadena el estrés oxidativo en estos pacientes. Existe una alta relación entre el vitiligo y otras enfermedades autoinmunes, habiéndose demostrado la presencia de autoanticuerpos frente a los melanocitos epidérmicos entre estos pacientes. Se considera, además, que las catecolaminas podrían ser elementos de neurotoxicidad frente a los melanocitos, nótese que un gran número de pacientes asocian el debut de la enfermedad con fenómenos de estrés emocional, en estas condiciones y en individuos con predisposición genética a padecerla, los melanocitos podrían ser autotóxicos (6,7,8)

Vamos a partir del hecho de la predisposición genética a padecer vitiligo, y esto explica un tanto la asociación a otras enfermedades autoinmunes, en las cuales también existe una alta predisposición genética; estos individuos tendrían una hiperreactividad a los elementos neurotóxicos liberados en estados de estrés o tensión emocional, hecho que DESENCADENARIA el estrés oxidativo a nivel epidérmico con la acumulación de especies reactivas de oxigeno, inactivación de las defensas antioxidantes y vacuolización de los melanocitos, así, éstos últimos serian reconocidos por los elementos inmunes autoreactivos con la consiguiente producción de autoanticuerpos, se produciría un proceso de mayor estrés oxidativo y de mayor producción de autoanticuerpos con la traducción clínica hacia el vitiligo. Ya en aquel paciente con lesiones clínicas de vitiligo, el estrés oxidativo provocado por las radiaciones ultravioletas seria aun mas intenso que en individuos normales por lo que se agregaría otro elemento negativo tanto en la evolución del paciente como en la respuesta a los diferentes esquemas de tratamiento.

Seria entonces, el estrés oxidativo un eslabón importante en la génesis de la enfermedad y por tanto, una diana hacia las perspectivas terapéuticas de esta enfermedad. Deben incluirse; sin duda, los antioxidantes en cualquier esquema terapéutico destinado a la curación de la enfermedad.

DAÑO SOLAR.

El daño solar se produce por la exposición indiscriminada y sin protección a las radiaciones ultravioletas, las cuales tienen efectos agudos y crónicos sobre el tegumento cutáneo

Respuestas cutáneas frente a la radiación ultravioleta:

Agudas:

Eritema

Pigmentación

Engrosamiento cutáneo

Crónicas:

Envejecimiento

Premalignidad

Malignidad

Sin duda, los efectos crónicos de las radiaciones ultravioletas son los más temidos y los de mayor importancia clínica.

El fotoenvejecimiento cutáneo o dermatoheliosis constituye el primer paso hacia la premalignidad y la posterior malignidad. Los individuos presentan una piel francamente engrosada, con elastosis (arrugas gruesas y evidentes) de un tinte bronceado mas o menos intenso y que se define claramente cuando comparamos áreas de piel expuestas al sol con áreas cubiertas por los vestidos habituales, se les denomina igualmente piel de marino o piel de campesino debido a que en ellos el sol deja su marca debido a sus labores habituales durante años de trabajo. (6,11)

Sobre esta piel dañada y preparada, aparecen lesiones premalignas y posteriormente lesiones malignas.

La premalignidad se caracteriza por la aparición de lesiones debidas al daño solar del tipo de las queratosis actínicas y el cuerno cutáneo que en un periodo mas o menos corto conducirían a la aparición de carcinomas cutáneos y la melanosis circunscrita de Dubreuilh que en un periodo similar conduciría a la aparición del melanoma maligno. Existen otras lesiones premalignas, que si bien no son dependientes directas del daño solar crónico, si son influenciadas negativamente por la exposición a las radiaciones solares y deben ser mencionadas. Cicatrices secundarias a lupus vulgar, leishmaniasis, lupus vulgar o quemaduras, ulceras cutáneas de larga duración, las dermatitis ocupacionales y la atrofia senil de la piel evolucionan a carcinomas cutáneos tanto mas rápido cuanto mayor sea el abuso de la exposición al sol. De igual manera los nevos pigmentados, sobre todo los y los displásticos evolucionan melanoma maligno de forma mas rápida si la exposición interviene (11,12)

La malignidad cutánea es; sin duda, la más frecuente de todas, se estima que entre el 40 y el 50% de toda la población habrá padecido al menos de un tipo de cáncer cutáneo al llegar a los 65 años. Se destacan, entre otras, el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma maligno (11,12)

Las radiaciones ultravioletas provocan un incremento en la producción de especies reactivas de oxigeno o radicales libres en la piel humana, los que son responsables del estrés oxidativo y del daño a proteínas, lípidos y sobre todo al DNA celular, daño que de no poder ser reparado por un exceso de radicales, por una disminución de las defensas antioxidantes o por ambos, conduce a la carcinogénesis (13,14)

Sin duda, la prevención del daño solar y sus consecuencias en el ser humano seria muy fácil si los individuos no se expusieran a las radiaciones solares; sin embargo, eso seria como cambiar el mundo, por lo que los mecanismos de prevención deben ir encaminados a la educación sobre cómo exponerse al sol y las medidas terapéuticas necesarias para evitar el efecto dañino de las radiaciones ultravioletas, momento en el cual los antioxidantes entran a jugar un rol de vital importancia

Los betacarotenos han sido los antioxidantes que preferentemente se han utilizado en la prevención del fotodaño; sin embargo, la vitamina C y la vitamina E también protegen eficazmente, de igual modo la coenzima Q 10 (CoQ10) para aplicación tópica en la fotoprotección, así como la ingestión de compuestos polifenólicos derivados del te verde con el mismo fin (15,16)

El modo de vida moderno conduce; a no dudar, a una mayor tendencia al uso del bronceado cutáneo como elemento de belleza tanto femenina como masculina; por otro lado, el indiscriminado deterioro de las capas atmosféricas protectoras provoca que el daño a las células expuestas sea cada vez mayor, deben buscarse entonces todos los elementos que sean capaces de protegernos de este inminente daño, estando los antioxidantes en la primera línea para la protección urgente y necesaria frente a ese enemigo presente y cada vez mas fuerte

Enseñemos a utilizar el vestuario correcto en labores que irremediablemente tienen una exposición al sol, eduquemos sobre las horas en que las radiaciones hacen mas daño, pero además, eduquemos sobre la ingestión diaria de productos antioxidantes en la dieta y prescribamos los antioxidantes necesarios para la prevención del dañó solar.

Referencias Bibliográficas.

1. Kohen R. Skin antioxidants: their role in aging and in oxidative stress – new approaches for their evaluation. Biomed Pharmacother, 1999;53(4):181-192

2. Robert B. Free radicals and tissue injury. Dialogues in Cardiovascular Medicine, 1998;3(1):3-21

3. Schallreuter KU, Moore J, Wood JM, Beazley WD, Gaze DC, Tobin DJ, et al. In vivo and in vitro evidence for hydrogen peroxide (H202) accumulation in the epidermis of patients with vitiligo and its successful removal by UVB-activated pseudocatalase. J Investig Dermatol Symp Proc 1999;4(1):91-96

4. Yaar-M, Cilchrest-BA Asing versus photoaging: postulated mechanism and effectors. J-Investig-Dermatol-Symp-Proc. 1998;3(1): 47-51

5. Podda-M; Traber-MG; Weber-C; Yan-LJ; Parker-L. UV – irradiation repletes antioxidants and causes oxidative damage in a model human skin. Free-Radic-Biol-Med. 1998; 24(1): 55-65

6. Arenas R. Atlas de dermatología, diagnostico y tratamiento. 2da edición. Interamericana 1996: 81-99

7. Agarwal-G. Vitiligo: an Ander-estimated problem. Fam-Pract. 1998; 15(suppl):S 19- 26

8. Mason-SH; Cohen-PR. Vitiligo. J-Gt-Houst-Dent-Soc. 1998; 69(7): 12-13

9. Masaki H, Okano Y, Sakurai H. Differential role of catalase and glutathione peroxidasa in cultured human fibroblast under exposure of H2O2 or ultraviolet B light. Arch Dermatol Res, 1998: 290(3): 113-118

10. Schallreuter KU. A review of recent advances on the regulation of pigmentation in the human epidermis. Cell Mol Biol, 1999:45(7): 943-949

11. Larrondo RJ, Hernández LM, González AR, Larrondo RP. Consideraciones sobre la prevención del cáncer de piel. Rev Cubana Med Gen Integr, 1996:12(3):284-288

12. Larrondo RJ, González AR, Hernández LM, Larrondo RP. Lesiones precancerosas en la piel del anciano. Estudio en 10 consultorios del médico de la familia Rev Cubana Med Gen Integr, 1996:12(1):20-23

13. Frikle T, Resl V, Racek J, Holecek V. Antioxidants and protection of skin against the effect of ultraviolet rays. Cas Lek Cesk, 2000:139(12):358-360

14. Lear JT, Smith AG, Strange RC, Fryer AA. Detoxifying enzyme genotypes and susceptibility to cutaneous malignancy. Br J Dermatol,2000:142(1):8-15

15. Hoppe U, Bergemann J, Diembeck W, Ennen J, Gohla S, Harris I, et al. Coenzyme Q10, a cutaneus antioxidant and energizer. Biofactors,1999:9(2-4):371-378

16. Katiyar SK, Matsui MS, Elmets CA, Mukhtar H. Polyphenolic antioxidant – epigallocatechin – 3 – gallate from green tea reduces UVB induced inflammatory responses and infiltration of leukocytes in human skin. Photochem Photobiol,1999:69(2):148-153

. En: Debates y perspectivas, Destaques ![]()

MÉTODOS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO

La biopsia resulta esencial para el diagnóstico de las dermatosis extrañas, sobre todo en los casos crónicos o si existen dudas sobre la posible malignidad de las mismas. Se suele elegir para la biopsia una lesión típica completamente desarrollada, aunque en el caso de las lesiones vesiculosas, ampollosas o pustulosas puede resultar más útil una lesión inicial.

La técnica más sencilla consiste en obtener la biopsia insertando un sacabocados circular (con un diámetro ³2 mm) hasta el tejido subcutáneo y seccionando el tejido en la base. En algunas lesiones relativamente friables (queratosis seborreica) se puede obtener una biopsia adecuada raspándolas con una cucharilla quirúrgica adecuada o afeitándolas con bisturí. Para obtener una biopsia grande o de lesiones dérmicas profundas o del tejido subcutáneo, se reseca una cuña cutánea con sutura posterior de la incisión. En la mayoría de los tumores pequeños la extirpación con márgenes de piel libres permite el diagnóstico y el tratamiento. Todas las lesiones pigmentadas, incluidos los nevos, se deben biopsiar con la suficiente profundidad para poder valorarlos histológicamente. Las biopsias superficiales suelen resultar inadecuadas para el diagnóstico histológico, sobre todo en el caso de las lesiones névicas o cuando se sospechan infecciones micobacterianas o fúngicas en la parte profunda de la dermis.

El estudio microscópico de los raspados permite identificar las micosis superficiales. Se obtienen las escamas de la lesión del margen activo en crecimiento de la misma y se cubren con hidróxido de potasio al 20%. En la tiña de la cabeza hay que estudiar los fragmentos de pelo rotos de la lesión, ya que los pelos normales no siempre están infectados. En las infecciones por dermatofitos se reconocen hifas primarias, mientras que en la pitiriasis versicolor y en las infecciones candidiásicas se suelen reconocer esporas en gemación e hifas.

Los cultivos y las pruebas de sensibilidad a antibacterianos se recomiendan para las infecciones bacterianas agudas de la piel, pero no debe retrasarse el tratamiento por realizarlos. Es fundamental obtener una buena muestra. Si la lesión es claramente pustulosa, se realiza un raspado, colocando el material obtenido rápidamente en el caldo de cultivo. En las infecciones crónicas (como la TBC o las micosis profundas), en las que la flora puede ser mixta y relativamente escasa, cultivan muestras más grandes y se necesitan medios de cultivo especiales. A veces el cultivo de las infecciones micóticas superficiales es positivo, aunque el raspado sea negativo.

El examen con luz de Wood consiste en visualizar la piel en una habitación oscura con la luz ultravioleta que se filtra a través de un vidrio de Wood («luz negra»). Con esta técnica la pitiriasis versicolor muestra una fluorescencia dorada, mientras que el eritrasma se observa rojo-anaranjado brillante. La tiña de la cabeza causada por Microsporum canis y Microsporum audouinii tiene una fluorescencia verde claro brillante (la mayoría de las formas de tiña de la cabeza se asocian con especies de Trichophyton, que no suelen mostrar fluorescencia). La forma más precoz de detectar la infección por Pseudomonas, sobre todo en las quemaduras, es la fluorescencia verde, y la despigmentación del vitíligo se puede distinguir de otras lesiones hipopigmentadas por su color blanco marfil con luz de Wood.

La prueba de Tzanck es un método rápido y fiable (en manos experimentadas) para diagnosticar herpes simple, herpes zóster y pénfigo. Una extensión del material raspado de la base y los laterales de una vesícula se tiñe con Giemsa o tinción de Wright. En el herpes zóster, la varicela y en el herpes simple se observan células gigantes multinucleadas, ausentes en la vacuna. El pénfigo se puede diagnosticar por el hallazgo de las típicas células acantolíticas, con núcleos muy grandes y escaso citoplasma, que ya no están unidas unas con otras.

Los cultivos para virus son más sensibles y fáciles de interpretar que la prueba de Tzanck, permitiendo la identificación en 2 a 3 d. Si se sospecha una infección viral, se puede colocar líquido de la vesícula en un medio de transporte especial para cultivo disponible en la mayor parte de los centros.

Las pruebas de inmunofluorescencia realizadas con el microscopio de fluorescencia (v. Enfermedades por reacciones de hipersensibilidad de tipo II en el cap. 148 ) se consideran importantes para el diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías cutáneas. Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta (valoración de los anticuerpos circulantes en el suero) muestran que en los pacientes con pénfigo o penfigoide ampolloso circulan autoanticuerpos específicos que se unen con distintas zonas del epitelio. En el pénfigo, el título de anticuerpos puede relacionarse con la gravedad de la enfermedad. Las pruebas de inmunofluorescencia directa (valoración del depósito de anticuerpos in vivo en la piel del paciente) permiten demostrar un patrón específico de depósito de anticuerpos en las biopsias cutáneas de los pacientes con pénfigo, penfigoide, dermatitis herpetiforme, herpes gestationis, LES y lupus eritematoso discoide (LED). La imagen de la inmunofluorescencia directa suele resultar más específica para el diagnóstico de estas entidades que la histología aislada.

Otros métodos especiales de diagnóstico incluyen las pruebas con parches empleadas para la dermatitis de contacto alérgica (v. diagnóstico en Dermatitis de contacto del cap. 111 y en Enfermedades por reacciones de hipersensibilidad de tipo IV en el cap. 148 ), el estudio en campo oscuro para la sífilis (v. cap. 164 ), los raspados cutáneos para la escabiosis y el recuento de folículos en la alopecia.

mk:@MSITStore:G:\MANUAL~1\MMERCK.CHM::/index.htm

(c) 1999 Ediciones Harcourt, S.A.